Ivan Jablonka, par monts et par van

Dans son dernier livre, « En camping-car », paru en janvier, l’historien convoque ses souvenirs d’enfance, villégiatures aoûtiennes d’une famille écolo-bobo, pour restituer la décennie 1980. Un récit intime qui raconte aussi un pan de notre histoire.

M le magazine du Monde | 13.07.2018 à 14h07 • Mis à jour le 15.07.2018 à 06h34 |Par Philippe Ridet

Réagir Ajouter

Partager (174)Tweeter

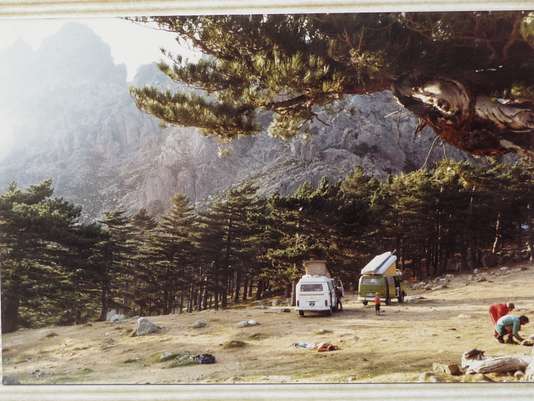

Le 8 avril 1983, le prestidigitateur américain David Copperfield parvenait à faire disparaître la statue de la Liberté devant des millions de téléspectateurs. Plus de trente ans plus tard, Ivan Jablonka est parvenu à tremper un camping-car, modèle Combi Volkswagen T3 Joker Westfalia de couleur beige, dans une tasse de thé. Sans trucage.

Jusqu’à présent, on n’y avait imbibé, à la manière de Marcel Proust, que des madeleines. De cette expérience, l’historien a tiré un livre, simplement intitulé En camping-car (Seuil, prix Essai France Télévisions). Publié en janvier 2018, il roule tranquillement vers les 35 000 exemplaires. Un chiffre plus que respectable.

Recueil de souvenirs personnels, petit traité de sociologie des loisirs à la fin du dernier millénaire, courte histoire de l’industrie automobile allemande après la guerre, essai politique sur les utopies de la gauche, ce camping-car est tout à la fois.

Jablonka ne se prive d’aucune des ressources des sciences humaines et de la littérature pour restituer l’itinérance estivale d’une famille juive, parisienne, soixante-huitarde, intello-écolo-bobo (père physicien, mère prof de latin-grec, deux garçons) et de leurs amis.

Et là, paf, le miracle ! Les années 1980 – « les dernières années du monde d’hier », dit-il – retrouvent leurs couleurs d’origine. Quand bien même n’aurais-je jamais campé, quand bien même mon adolescence aurait-elle eu d’autres rituels, les tribulations aoûtiennes de cette smala sont immédiatement familières.

« Je propose, écrit Jablonka, une autre façon de parler de soi-même. Débusquer ce qui en nous n’est pas à nous. Comprendre en quoi notre unicité est le produit d’un collectif, l’histoire et le social. Se penser soi-même comme les autres. » C’est donc ça ?

« Autobiographie collective »

Singulier et collectif, le livre se charge des réminiscences de ses lecteurs comme une boule de neige grossit au fur et à mesure qu’elle roule dans la pente. Les Parent et les Gualino, ces amis avec lesquels la famille Jablonka parcourt l’Europe, de temples grecs en plages désertes, deviennent un peu les nôtres.

Ils se sont connus quelques années auparavant en Californie, où ils sont venus participer aux débuts de la Silicon Valley. Ils sont assez aisés pour se payer l’hôtel, mais c’est tellement plus drôle, et « politiquement plus signifiant » comme on disait alors, de s’affranchir des contraintes et des horaires.

Lire aussi : La 2 CV et le Combi Volkswagen, transports hippies (édition abonnés)

Le soir, au bivouac, on sortait les tables et les chaises pliantes. Au menu, tomates, concombres, côtelettes d’agneau. Après le repas, les enfants jouent seuls ; les adultes sirotent un médiocre rosé. Qu’ils sont beaux les étés d’autrefois ! On chuchote à mesure que le jour tombe. Un rire, un cri parfois. Puis chaque famille regagne son Combi, son cocon.

Ils sont heureux, ensemble. C’est d’autant plus remarquable qu’Ivan Jablonka a consacré l’essentiel de son travail à l’abandon, à la souffrance, au côté sombre du monde. Celle des enfants de l’assistance publique (Ni père ni mère, Seuil, 2006) ; celle de ces grands-parents paternels (Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, Seuil, 2012), déportés en laissant deux petits orphelins dont Marcel, le père de l’auteur ; celle de Laëtitia Perrais, une adolescente violée par le père de sa famille d’accueil et assassinée par un marginal en 2011 (Laëtitia ou la fin des hommes, Seuil, 2016, prix Médicis).

Lire aussi : Sangs d’encre : Jablonka, Liberati, Cobert

Ivan Jablonka vit avec son épouse, éditrice, et leurs trois filles dans un appartement plein de lumière au huitième étage d’un immeuble quelconque du vingtième arrondissement. Il a 44 ans, les cheveux déjà tout gris et un visage lisse et rond, comme le personnage de bande dessinée Charlie Brown.

Il s’assied sur un fauteuil, nous laissant le canapé. « L’idée d’En camping-car me trottait dans la tête depuis longtemps, explique-t-il. Un historien de l’enfance qui se penche sur la sienne, quoi de plus normal ? J’avais besoin de faire une pause dans l’histoire du malheur : un livre plus détendu et plus ensoleillé. En même temps, il fait le lien entre tous mes livres parce qu’il parle de la Shoah, de ma famille, de l’enfance. D’un point de vue méthodologique, il est dans la lignée des précédents : un raisonnement de sciences sociales dans un texte littéraire, une enquête qui renouvelle la forme autant que son objet. Ici, l’objet, c’est moi, plus exactement nous : époque, génération, milieu social. C’est une autobiographie collective. »

Dans ce récit de vacances, complété d’un copieux appareil bibliographique, où des essais sur le tourisme au XXe siècle côtoient des ouvrages sur l’autobiographie, Ivan Jablonka se décrit comme un ado classique de ces années-là, de ce milieu-là. Studieux, bon élève, aimant.

Avec Simon, son frère cadet, aujourd’hui scénariste de plusieurs séries télé (Flics, Engrenages…), il passe son temps à lire : « Mon frère est très fort sur Victor Hugo et moi en Balzac et Zola. » En vacances, il ramasse des bouts d’amphores sur les sites antiques où il traîne en râlant derrière ses parents. Il achète des petits souvenirs avec son argent de poche.

« J’ai commencé l’histoire en tongs », s’amuse-t-il. Il vibre pour l’équipe de France de foot de Séville 82, la génération Platini, et complète ses albums Panini. Il écoute Gainsbourg, Renaud, Queen et le Top 50. En apparence, au moins, tout est normal. Il cherche à obéir à l’injonction de son géniteur : être heureux.

Historien de lui-même

Enfant sans père, Marcel Jablonka est tout à la fois un modèle et une anomalie. La colère parfois le submerge : « Il était obsédé par l’idée d’être un bon père, lui qui avait grandi sans le sien. Il avait des expressions de colère que j’appellerais “la violence de l’histoire”, à savoir la déflagration qui a soufflé sa vie quand il avait 2 ans. »

Mais la réussite scolaire du fils aîné apaise les angoisses parentales. Les portes de la khâgne au lycée Henri-IV, celles de l’École normale supérieure et enfin celles de l’université s’ouvrent à lui sans effort, dans un chuintement confortable. « J’ai voulu très tôt entrer dans la sphère intello », dit-il.

Voisin de palier de la famille Jablonka, dans un immeuble de la porte de Châtillon, au sud de Paris, l’historien et sociologue Pierre Rosanvallon surveille d’un œil bienveillant la réussite d’Ivan.

Plus tard, lorsqu’il sera nommé professeur au Collège de France, il offrira à son cadet un poste d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) qu’il mettra à profit pour poursuivre son travail de thèse et lancer la première mouture de la revue La Vie des idées, qui deviendra ensuite un site Internet. « Dans l’immeuble, tout le monde connaissait les Jablonka, se souvient Rosanvallon. On s’amusait beaucoup de leurs récits de vacances. »

« ON NE PEUT PAS RACONTER L’HISTOIRE COMME SI ON ÉTAIT SUR UNE AUTRE PLANÈTE. ON EST AUSSI L’HISTOIRE QU’ON RACONTE »

IVAN JABLONKA

Ivan Jablonka pouvait-il faire autrement que de devenir un historien de lui-même ? Y avait-il seulement une marge de manœuvre pour déjouer une forme de prédestination ? La mort de ses grands-parents et la souffrance de son père ont creusé une sorte d’ornière dont il lui est difficile de sortir.

C’est en tant que petit-fils et fils qu’il a écrit sur ses grands-parents et ses vacances en camping-car. « Mais c’est en tant qu’homme et père », dit-il, qu’il s’est emparé de la violence faite à Laëtitia avec le projet, écrit-il en fin de volume, de « libérer la victime de sa mort », de la rendre à son identité de gamine mal aimée dans la France périphérique des années 2010.

« De nombreux chercheurs, a-t-il expliqué dans un entretien au magazine Sciences humaines en octobre 2016, sont poussés vers leur sujet de recherche par un problème vital, une passion, une blessure et une colère. » Cette dernière apporterait « un supplément d’énergie, presque une flamme ».

Qu’il s’agisse de Jean Genet, auquel il consacre une biographie qui révèle la fascination de l’auteur pour la pièce de théâtre Les Bonnes pour les idées nationales-socialistes (Les Vérités inavouables de Jean Genet, Seuil, 2004), ou du destin funeste d’une adolescente de Loire-Atlantique, Ivan Jablonka se refuse de faire l’économie de lui-même, de tenir ses affects à distance.

Pour l’historien Maurice Olender, son éditeur dans la prestigieuse collection « La Librairie du xxie siècle » du Seuil, où cohabitent des poètes, des sociologues, des historiens, des anthropologues, « Jablonka a pu être inspiré par cette collection. Il a été nourri par le lien entre l’écriture sensible et les sciences sociales. Il remet en cause l’obligation pour le chercheur de faire silence sur soi pour garantir la scientificité de son travail ».

Comme sur certains clichés que l’on pense ratés parce que l’ombre du photographe envahit une partie du champ, le moi de l’auteur déborde sur le texte. « On ne peut pas raconter l’histoire comme si on était sur une autre planète. On est aussi l’histoire qu’on raconte », dit-il. « Il a très vite compris, témoigne Pierre Rosanvallon, que la Shoah était la grande question qu’il devait affronter. C’est une dette de mémoire que l’historien doit honorer. »

A la lisière entre sciences sociales et littérature

Historien vraiment ? Historien seulement ? Même s’il en a le titre et la chaire à l’université de Paris-XIII, c’est en sociologue et en économiste qu’il codirige (avec Rosanvallon) la collection « La République des idées » au Seuil.

C’est en journaliste et en anthropologue qu’il s’empare de l’assassinat de Laëtitia Perrais et de la polémique que Nicolas Sarkozy, alors président de la République, a créée et instrumentalisée pour pouvoir dénoncer l’incurie et le laxisme supposés des magistrats.

C’est en enquêteur qu’il s’attache au pas de l’avocate de la victime ou à ceux de cousins argentins pour évoquer la vie de ses grands-parents. Enfin, c’est en écrivain qu’il s’assied à sa table pour rédiger ses livres.

Lire aussi : L’avocate de l’affaire Laëtitia, une femme de convictions (édition abonnés)

Là, réside sa singularité. Dans son essai L’histoire est une littérature contemporaine (Seuil, 2014), il a théorisé avec insistance la nécessité de brouiller les frontières entre les sciences sociales et la littérature, souvent séparées comme des malades contagieux dans la crainte que la seconde contamine les premières.

Lire aussi : L’audace d’Ivan Jablonka (édition abonnés)

Les écrivains Emmanuel Carrère ou Annie Ernaux sont aussi légitimes, pense-t-il, que les historiens bardés de références et de méthodes pour ouvrir des pistes dans la complexité du monde. D’ailleurs, lui-même a publié un roman, Âme sœur (La Volte, 2005), sous le pseudonyme d’Yvan Améry, l’année de sa thèse, comme s’il avait voulu démontrer que les deux activités ne s’excluent pas, qu’elles s’épaulent.

Sur la quatrième de couverture, on peut lire que le héros de « ce court roman » est « un glandeur de 25 ans déambulant parmi les âmes mortes ». Pour le « glandeur », c’est peut-être exagéré, mais pour « les âmes mortes », en revanche…

Ce mélange séduit les lecteurs et agace parfois ses confrères, même s’il ne se connaît pas d’ennemis. Philippe Artières, directeur de recherches au CNRS, lui reproche de jouer au bonneteau avec ses diverses identités.

« Aux acteurs de l’affaire Laëtitia, écrit-il dans Libération en 2016, il se présente en historien […]. Mais dans l’écriture du livre, l’historien disparaît au profit d’un narrateur qui est tantôt père de famille […], tantôt garçon sensible […] ou encore un spécialiste des politiques pénitentiaires et de la récidive. À ce jeu-là, il brouille la démarche de l’historien. » Et de cingler : « Il raconte mieux que Pierre Bellemare. »

Le prochain livre d’Ivan Jablonka sera consacré au féminisme après #metoo, le hashtag né dans la foulée de l’« affaire Weinstein ». « Ce sera un ouvrage plus classique », prévient-il. C’est-à-dire qu’on devrait toujours y trouver un important appareil de notes, mais moins, ou pas du tout, de première personne du singulier. Pour l’instant, il commence à rassembler la documentation. L’ampleur du mouvement ne l’a pas surpris.

« Après avoir publié Laëtitia, j’ai reçu énormément de courrier de la part de femmes qui me disaient avoir été violentées. Les années 2010 resteront comme un moment de bascule dans les relations entre les hommes et les femmes. Il y a un ras-le-bol d’un côté et une remise en cause de l’autre. Pour nous, les hommes, la fin de l’innocence et d’une forme de simplicité. »

« JE NE ME SENS PAS PRISONNIER DE MON HISTOIRE. AU DEVOIR DE MÉMOIRE J’AI TOUJOURS PRÉFÉRÉ LA LIBERTÉ DE L’HISTORIEN : PARTIR, S’ARRÊTER QUELQUE PART, OBSERVER, DÉCOUVRIR, PUIS REPRENDRE LA ROUTE. C’EST MON CAMPING-CAR INTELLECTUEL »

IVAN JABLONKA

Il voudrait aussi se consacrer à la rédaction de l’histoire de son père. « C’est le gros morceau qui reste à écrire », estime-t-il, impressionné comme un alpiniste au pied de son Everest. « Je me demande si j’ai été véritablement heureux ou si j’ai cédé à l’injonction de mon père, disant l’être, croyant l’être pour qu’enfin lui-même le fut, si mon bonheur n’est pas le mirage que ses traumatismes ont fait vibrer en moi », écrit Jablonka au début d’En camping-car.

Etre heureux pour atténuer le chagrin d’un autre ? Dans le Combi Volkswagen T3 Joker Westfalia où la famille Jablonka se tasse, c’est aussi l’alchimie de la filiation, de l’héritage qui se joue.

Au début des années 1990, à 19 ans, Ivan Jablonka a cessé de partir en vacances avec ses parents. Le cocon du Combi a été délaissé. Il a d’abord pris la poussière dans un garage, puis il a été vendu. Il n’en reste sûrement rien aujourd’hui, peut-être une carcasse rouillée dans une casse de grande banlieue.

Les fantômes de Matès et Idesa Jablonka

Il était 11 h 30 passés, l’heure de la fin de la matinée à l’école primaire. Une femme blonde et une fillette sont arrivées dans l’appartement. L’enfant est allée jouer dans sa chambre. En partant, j’ai remarqué que le dernier livre, tout en bas à droite sur le dernier rayon de la bibliothèque blanche qui court sur les murs du salon, était Le Monde d’hier, l’autobiographie de Stefan Zweig. L’écrivain juif autrichien a fini de le dicter à son épouse la veille de leur suicide en février 1942 dans leur triste refuge de Petrópolis, au Brésil.

Je me suis dit que ça pourrait être un signe, un point de départ, un clou pour accrocher le portrait d’un homme dont une partie du travail consiste à réveiller les morts. Mais non. En fait, si on y réfléchit bien, il y a toujours un livre de Zweig pour jouer les serre-files dans les bibliothèques classées par ordre alphabétique d’auteurs – le classement le plus fréquent chez les intellos.

Plus important est de savoir que cette résidence d’un quartier populaire du vingtième est située à 150 mètres de la rue d’Eupatoria. C’est dans cette ruelle portant le nom d’un port de la mer Noire que les grands-parents d’Ivan Jablonka ont vécu leurs derniers instants à Paris.

Comme s’il ne pouvait fuir le malheur des siens, il a découvert cette coïncidence alors qu’il faisait ses recherches sur Matès et Idesa Jablonka, ses grands-parents, communistes staliniens purs et durs, fuyant leur shtetl miséreux de Pologne dans les années 1930 pour vivre en clandestins à Paris avant d’être raflés en 1943, puis envoyés à Drancy, puis gazés, puis réduits en cendres à Auschwitz.

Ces absents ont laissé un énorme trou dans le récit familial au bord duquel Ivan Jablonka se tient comme au bord d’un précipice. « Je suis historien pour réparer le monde », a-t-il écrit quelque part.

« Quand j’ai compris que j’habitais tout près de là où mes grands-parents ont vécu durant l’Occupation, ça m’a fait un choc. C’était un hasard, et, en même temps, il n’y a jamais de hasard de ce genre dans la vie. Le quartier Ménilmontant-Belleville, à Paris, est historiquement un quartier populaire et juif, ouvert à toutes les influences du monde. »

L’histoire, la sociologie, l’anthropologie, c’est pratique. Elles ont toujours une explication à fournir. « Elles me protègent », affirme-t-il. Mais pourrait-il quitter un jour les parages de ces quelques rues sans avoir l’impression d’abandonner une nouvelle fois Matès et Idesa Jablonka ?

Lui qui se demande parfois « au nom de quoi parler des exclus, des pauvres, des morts ? » explique encore : « Je ne me sens pas prisonnier de mon histoire. Au devoir de mémoire j’ai toujours préféré la liberté de l’historien : partir, s’arrêter quelque part, observer, découvrir, puis reprendre la route. C’est mon camping-car intellectuel. »

Alors un conseil : la prochaine fois que vous vous apprêtez à klaxonner un Camper VW roulant à 60 kilomètres-heure sur une route de montagne, soyez indulgents. Un trésor est (peut-être) caché dedans.