Le management en quête de sens

LE MONDE IDEES | 08.09.2016 à 12h20 • Mis à jour le 08.09.2016 à 12h31 | Par Antoine Reverchon

Réagir Ajouter

Partager (82)Tweeter

GILLES RAPAPORT

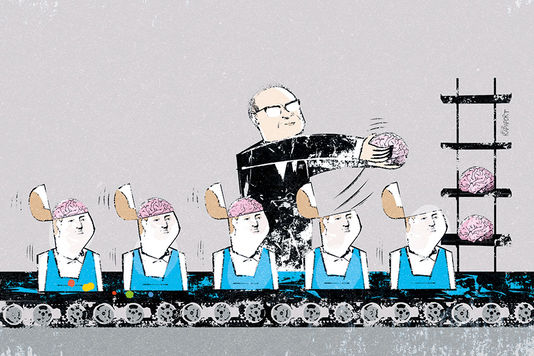

GILLES RAPAPORT

Après un mois à « penser à autre chose », les salariés retrouvent en septembre la communauté humaine avec laquelle ils passent la plus grande part de leur vie éveillée : celle de l’atelier, du bureau, du magasin. Ils renouent avec des pratiques et des comportements dont ils n’interrogent ni la genèse ni la légitimité – sauf en cas de conflit. Pourtant, ces dispositifs ont été construits « à un moment donné » : ce sont des « actes de gestion » prescrits par ceux dont c’est la tâche, les manageurs.

Arriver et partir du travail à une heure précise, prendre sa place dans une chaîne de production, être rémunéré plus ou moins que son voisin, participer à une réunion, à un entretien d’évaluation, à une formation : ce qui nous paraît « naturel » dans le cadre de l’entreprise est en réalité issu d’une activité intellectuelle humaine. Les salariés agissent dans un cadre impensé par eux-mêmes, mais qui résulte d’une accumulation de concepts et d’idées élaborés par des chercheurs en « sciences de gestion », des experts ou des consultants. Ces principes sont ensuite diffusés par des livres, des colloques et des séminaires de formation avant d’être appliqués, plus ou moins fidèlement, par des manageurs et des dirigeants.

Lire aussi : Le monde de l’entreprise est-il absurde ?

Anne Pezet, professeure à HEC Montréal, est l’auteure, avec Richard Déry et Cyrille Sardais, d’une véritable somme sur les racines, les théories, les pratiques et les acteurs du management, Le Management (JFD Editions, 2015). La science, ou l’art, de la gestion, explique-t-elle dans cet ouvrage, est la fille de la révolution industrielle anglaise de la fin du XVIIIe siècle. Depuis plus de deux siècles, son objectif est inchangé : produire plus, mieux et moins cher. Et ce, quelles qu’aient été ses variantes, ses modes, ses nuances et même ses utopies.

Deux programmes de pensée

Dès l’origine, cette quête d’efficacité crée de la souffrance. C’est l’analyse que fait, dès la fin du XIXe siècle, Karl Marx, mais aussi le docteur Villermé, qui enquête en 1835 sur la misère du prolétariat. C’est également le constat que font les patrons chrétiens ou philanthropes du XIXe siècle, qui instaurent le paternalisme dans leurs usines, ou le pape Léon XIII, qui condamne, en 1881, « la misère et la pauvreté qui pèsent injustement sur la majeure partie de la classe ouvrière » dans l’encyclique Rerum novarum.

C’est d’ailleurs au nom des excès de cette « efficacité » que l’Etat impose aux entreprises les premières lois sociales : interdiction du travail des enfants (1841) et du travail de nuit des femmes (1892), autorisation du droit de grève (1864) et des syndicats (1884), limitation de la durée du travail (1919, 1936, 1982, 2000), création progressive d’assurances sociales.

Anne Pezet discerne cependant deux « programmes de pensée » dans le management. Le premier est un programme de « transformation », dont l’ingénieur américain Frederick Taylor (1856-1915) est la référence : dans un livre publié en 1911, The Principles of Scientific Management, il pose les fondements de l’organisation scientifique du travail qui porte son nom, le « taylorisme ». Aujourd’hui comme hier, ce programme cherche à renforcer l’efficacité en améliorant encore et toujours la performance : fait d’outils et de techniques incessamment renouvelés, il est porté par les consultants, les business schools et les manuels. C’est ce programme qui triomphe aujourd’hui dans les entreprises.

Travail « prescrit » et « travail réel »

Le second programme est celui de la « compréhension », qui s’attache à analyser la réalité du travail des hommes et du fonctionnement des organisations. Il passe ainsi au crible de la critique le programme de « transformation », qui prescrit des méthodes sans tenir compte des réalités où elles s’appliquent : il distingue ainsi le travail « prescrit » du travail « réel ». Cette faiblesse du programme de transformation est illustrée par l’« effet Hawthorne » : entre 1928 et 1932, le psychosociologue américain Elton Mayo et son équipe sont chargés par la direction de l’usine Western Electric de Hawthorne, près de Chicago, d’expérimenter plusieurs modifications de l’organisation du travail des ouvrières. Toutes donnent le même résultat : la productivité s’améliore. L’explication est simple : les ouvrières augmentent leur productivité… parce que quelqu’un s’intéresse à la façon dont elles travaillent !

Car le travail, contrairement à ce que présuppose le programme de transformation, ne se résume pas à l’application des prescriptions des manageurs. La grève du zèle en est la preuve ultime : lorsque les règles sont strictement appliquées, la production se bloque… Il faut bien d’autres choses pour que les entreprises fonctionnent, que psychologues et sociologues identifient progressivement, à partir des années 1960 et 1970, en s’intéressant de plus en plus près à ce qui se passe dans les usines et les bureaux.

« LES ENTREPRISES MEURENT DE TROP DE GESTION, D’“INDI-GESTION”. ALORS QUE LA BASE DE L’AUTONOMIE, C’EST L’AUTONOMIE DE LA BASE. »

JEAN-MICHEL SAUSSOIS, PROFESSEUR À L’ESCP

Chaque individu « vient au travail » avec son identité, ses valeurs, sa culture, qui interagissent inévitablement avec la prescription managériale, montre ainsi le sociologue Renaud Sainsaulieu dans L’Identité au travail. Les effets culturels de l’organisation (Presses de la FNSP, 1977). La résistance collective aux ordres des « chefs », les arrangements individuels, les « bricolages » et autres détournements participent pleinement au processus de production, ajoute l’économiste Benjamin Coriat, dans L’Atelier et le chronomètre (Christian Bourgois, 1979). Le plaisir du travail bien fait et le respect des règles du métier sont essentiels, en France, dans le monde du travail, explique Philippe d’Iribarne, dans La Logique de l’honneur (Seuil, 1989).

L’économiste et sociologue en veut pour preuve ces ouvriers qui, ajoutant du vernis à ongles dans les appareils électriques construits par un fabricant, corrigent sans le dire une erreur de conception des bureaux d’études. Lorsque l’entreprise décide de sous-traiter la production, le taux de pièces défectueuses explose… car les sous-traitants respectent scrupuleusement les plans du donneur d’ordre ! D’où ce saisissant paradoxe, joliment souligné par Norbert Alter dans L’Innovationordinaire (PUF, 2001) : « Les entreprises consacrent beaucoup de temps et d’énergie à solliciter les salariés pour qu’ils mettent en œuvre tel ou tel type de comportement jugé efficace, alors que des comportements d’ores et déjà efficaces sont mis en œuvre par les salariés. »

« Reforme permanente »

La vague d’informatisation des entreprises n’a fait que renforcer cet écart problématique entre le travail prescrit et le travail réel. Avec les ordinateurs, les manageurs croient détenir l’arme absolue permettant, grâce aux « systèmes experts » et aux « progiciels de gestion », de formaliser la totalité des processus de travail et de généraliser l’usage de tableaux de bord chiffrés. Ce credo sera finalement démenti par la réalité, mais il engendre un accroissement du stress et du malaise : l’autonomie professionnelle des travailleurs est plus limitée que jamais.

Pour toutes ces raisons, affirment l’économiste américain Robert Gordon et l’anthropologue britannique David Graeber, l’accroissement de la productivité des entreprises américaines a, depuis le milieu des années 1970, plafonné entre 0 % et 1 % par an contre 2 % à 3 % entre 1945 et 1970 – et ce alors que le déploiement de l’informatique, puis de l’Internet, aurait dû, selon la théorie économique de l’innovation, booster la productivité. « A moins d’être une PME de quatre personnes, les organisations empêchent de plus en plus les individus de penser, d’espérer, de travailler et de “prendre soin” d’eux », résume Ghislain Deslandes, professeur à l’ESCP, membre du Collège international de philosophie, qui va publier Critique de la condition managériale aux PUF, le 14 septembre.

« LA RÉFORME PERMANENTE À LAQUELLE LES ORGANISATIONS [DU TRAVAIL] SONT SOUMISES EST INUTILE ET COÛTEUSE, MAIS ELLE EST DEVENUE UNE FIN EN SOI POUR LES DIRIGEANTS. »

NORBERT ALTER, PROFESSEUR À PARIS-DAUPHINE

Malgré cette impasse, Norbert Alter, professeur à Paris-Dauphine, voit avec inquiétude s’étendre la « vulgate » managériale à travers la production incessante de nouveaux outils promettant plus d’efficacité. « On continue de croire que la rationalité économique ne peut découler que de la rationalité managériale, alors que le bonheur au travail découle le plus souvent de l’écart entre le travail réel et la prescription managériale. Il est beaucoup plus facile de faire trois réunions avec une poignée d’experts et de directeurs pour “décider” que d’aller voir sur le terrain ce que font vraiment les salariés. La réforme permanente à laquelle les organisations sont soumises est inutile et coûteuse, mais elle est devenue une fin en soi pour les dirigeants, un marché pour les consultants, une reconnaissance sociale pour les manageurs. »

Reste un mystère : si le programme de transformation hérité du taylorisme ne marche pas, pourquoi les entreprises continuent-elles d’y adhérer ? Selon Anne Pezet, c’est parce que d’autres moyens leur permettent d’améliorer la productivité et de rester profitables – le monopole, l’oligopole ou la rente (immobilier, foncier, propriété intellectuelle)… C’est aussi parce que les manageurs, les dirigeants et les consultants, qui ne conçoivent le changement que sous l’aspect d’une réforme visible et formalisée, remettent rarement en question leurs méthodes : si le processus marche, l’idée était bonne – alors que, en réalité, c’est parce que les salariés l’ont adopté –, s’il ne marche pas, les salariés « résistent au changement ». « Alors que le véritable changement est un processus collectif lent et prudent qui rend meilleur le produit, le service, la pratique du métier, le travail enfin », estime Norbert Alter.

Sortir de l’impasse

Si le modèle de transformation persiste, c’est enfin parce que les business schools qui forment les manageurs de demain ont beaucoup de mal à s’en éloigner. Les étudiants ne le souhaitent d’ailleurs pas : ils veulent connaître les codes, les rites, les dogmes et les croyances qui leur permettront de trouver leur place dans l’entreprise. « Les écoles sont des machines à mouler, observe Frank Bournois, directeur général d’ESCP Europe. Nos diplômés conservent longtemps ce qu’ils y ont appris. Les étudiants sortis de classes préparatoires fonctionnent sur un mode “vrai-faux”, “problème-solution”. Il est difficile de leur enseigner la théorie des organisations, surtout lorsqu’on leur explique qu’il n’y a pas qu’une seule solution. »

Les travaux de recherche sur le monde du travail ont beau souligner les impasses du modèle de transformation, les manageurs ne s’y intéressent guère : selon une enquête publiée en mai 2016 par la Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises sur « l’impact de la recherche en management », 50 % de l’échantillon de 1 557 cadres et dirigeants d’entreprise interrogés estiment que la recherche en gestion est d’un intérêt « limité » ou « moyen » pour la conduite des affaires, et 62 % avouent ignorer ce qui se fait dans ce domaine. « Les dirigeants n’acceptent que des morceaux de raisonnement des chercheurs, jamais leur totalité, constate en outre Jean-Michel Saussois, professeur à l’ESCP. C’est ce qui crée des modes, comme le management par objectifs, où l’on ne prend que la dimension “mesure des résultats” et non l’ensemble du processus. Les concepts managériaux deviennent ainsi des techniques appliquées, des outils de jardinage. »

Lire aussi : Managers : le jeu des 5 familles

Pour sortir de cette impasse, Jean-Michel Saussois plaide en faveur du développement du programme de compréhension. « Le manageur devrait pouvoir se contenter de dire : “C’est vous qui connaissez le sujet, allez-y, avancez, mais je peux vous aider par l’expérience des méthodes que j’ai pu connaître.” Il devrait être un manageur acupuncteur, qui n’intervient que pour débloquer une situation. Les entreprises meurent de trop de gestion, d’“indi-gestion”. Alors que la base de l’autonomie, c’est l’autonomie de la base. »

Pour Ghislain Deslandes, le véritable modèle alternatif serait de « se fixer des perspectives sociétales » – produire des biens durables, du lien social, des communautés politiques différentes. Extérieures au monde bureaucratisé de l’entreprise, elles déboucheraient, selon lui, sur une autre conception du travail. « Il nous faudrait une reconquête de la jubilation créative », conclut-il. Norbert Alter va plus loin encore : « L’avenir n’est pas à un nouveau modèle, mais à la capacité à se passer de modèle. Ce qui rend les gens heureux et engagés au travail, c’est d’appartenir à une intelligence collective, leur capacité à être ensemble. Laissons-les tranquilles en les aidant à continuer d’aller sur leur chemin, parce que c’est ce chemin qui, au final, fait société. »

Lire aussi : Du bonheur en boîte

- Antoine Reverchon

Journaliste au Monde

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/09/08/le-management-en-quete-de-sens_4994586_3232.html#jlSLfqmGfKrOQZqZ.99